Notre Journée pédagogique, organisée par le programme SHS de l’EPFL, a donné lieu à de riches débats au sujet des enjeux de l’IA dans l’enseignement. Si les sciences de la nature, de l’architecte et de l’ingénieur·e posent déjà d’excellentes questions déontologiques et écologiques dans ce domaine, l’apport des sciences humaines et sociales est multiple et essentiel: ces disciplines fournissent les meilleurs outils pour saisir les enjeux politico-économiques, sociétaux, psychologiques et légaux des intelligences artificielles. Pour une mise en œuvre des IA bénéfique aux sciences et à la société – y compris dans sa dimension économique – la prise en compte de ces aspects est indispensable dans les écoles d’ingéneur·e·s comme ailleurs.

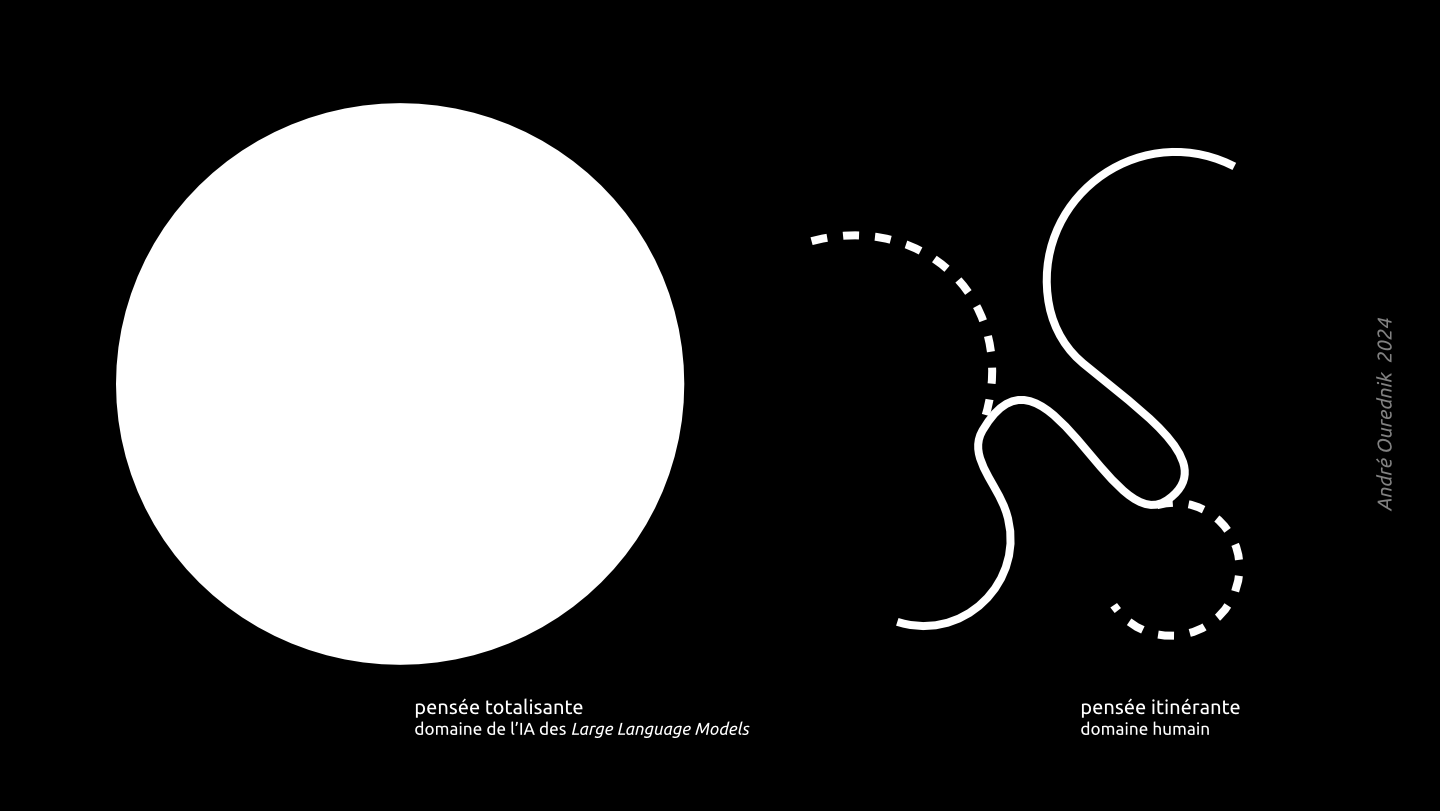

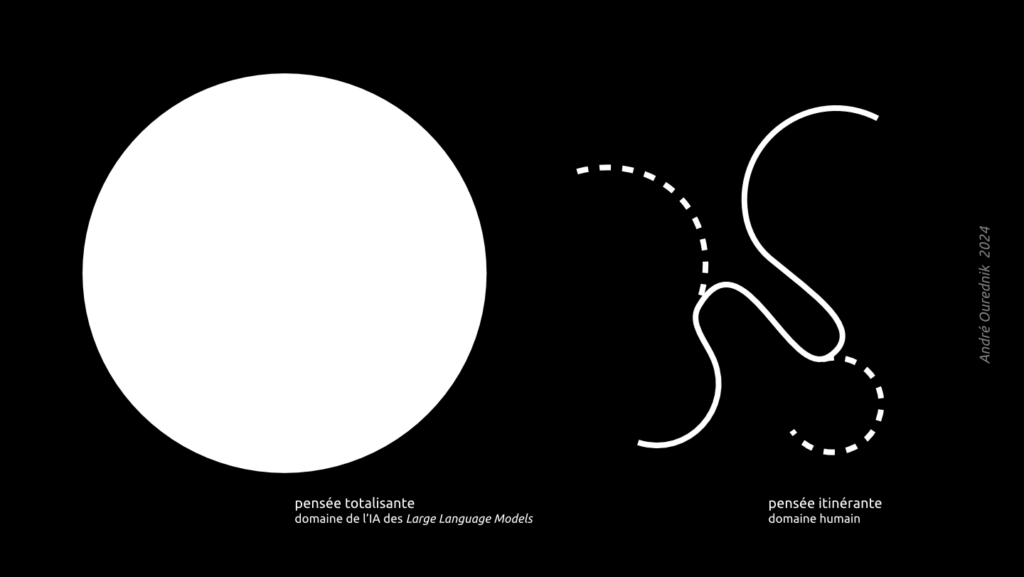

En outre, les SHS permettent d’adresser la différence fondamentale entre la pensée humaine et les consciences artificielles des IA. Voici plus d’un siècle que les études féministes, décoloniales ou phénoménologiques s’appliquent à émanciper la pensée scientifique d’une posture de surplomb pour l’ancrer dans la subjectivité de l’expérience humaine. Pour illustrer la différence entre ces deux modalités de la conscience, j’ai proposé l’illustration ci-dessus, qui résulte d’une réflexion menée depuis la préface de mon « Wikitractatus » (2014) — poursuivie dans « Omniscience » (2017) et dans « Robopoïèses » (2024) — et que j’avais présentée pour la première fois aux 7e Rencontres nationales de la librairie à Strasbourg. Elle a parlé à mes collègues SHS@EPFL, et je la publie donc ici.

Cette illustration oppose la PENSÉE TOTALISANTE des données et des algorithmes à la PENSÉE ITINÉRANTE des humains.

Car il est humainement impossible de penser et de vivre dans la totalité. Nos consciences n’embrassent jamais l’univers entier mais cheminent en lui, conditionnées par la trajectoire physique de nos corps et par l’arbitraire de nos rencontres. La spécificité de notre parcours impose ses limites, mais donne aussi toute sa légitimité à nos convictions, qui ne s’enracinent jamais dans une hypothétique omniscience, mais précisément dans la séquence spécifique de nos expériences, de nos arbitrages, des chemins que nous avons suivis ou abandonnés. Notre parole est située au bout d’un itinéraire qui se poursuit.

Un dialogue advient que lorsque deux vies se frôlent et que nos chemins s’entremêlent pendant quelques instants pour suivre des trajectoires parallèles.

Aucun LLM ne chemine, par contre, et il n’y a donc rien à entremêler. Même à le supposer doté de conscience, la sienne restera incommensurable à la nôtre. Sa conscience totalisante se déploie dans toutes les directions en même temps, indifférente à sa propre étendue. Prompt sur prompt, nous cheminons seuls à travers lui, comme dans un modèle réduit de l’univers.

À vous, à nous, de tenir compte de cette différence fondamentale dans nos pratiques professionnelles.